研修2日目(運転してみた)

2022年10月14日(金) 勤務時間:10時~21時30 走行距離:138㎞

研修期間は今日で終わり。果たして独り立ちできるように覚えられるのかな…?

昨日の疲れが抜けないまま、朝から別の仕事をしてからの出勤。

到着すると諸先輩方から初出勤はどうだった??と尋ねられた。(若いのに、こんなおじさんを心配してくれてありがとう><)

正直に即答で、「とても、疲れました(笑)」とネガティブ全開で返答。

こんな感じで雑談しながら、勤務開始。

午前便、初の運転

ついに初運転することに。

「大丈夫かな?」

基本的に下請け会社ごとに担当エリアが大まかに割り当てられていて、それをローテーションで当日割り振られる。

田舎なのでブロック単位ではなく、市町村単位でエリア別けされている。

横乗りで指導してくれる方がうまく調整して下さり、初心者ドライバーには難しいとされる企業や施設周りを配達することに。

積み込み時に、一見同じような配送先(病院や大学など)でもどこに、どうやって、誰に持っていくかなどを軽く教えて頂いた。

積み込みは早々に、出発。

ナビをみながらの運転

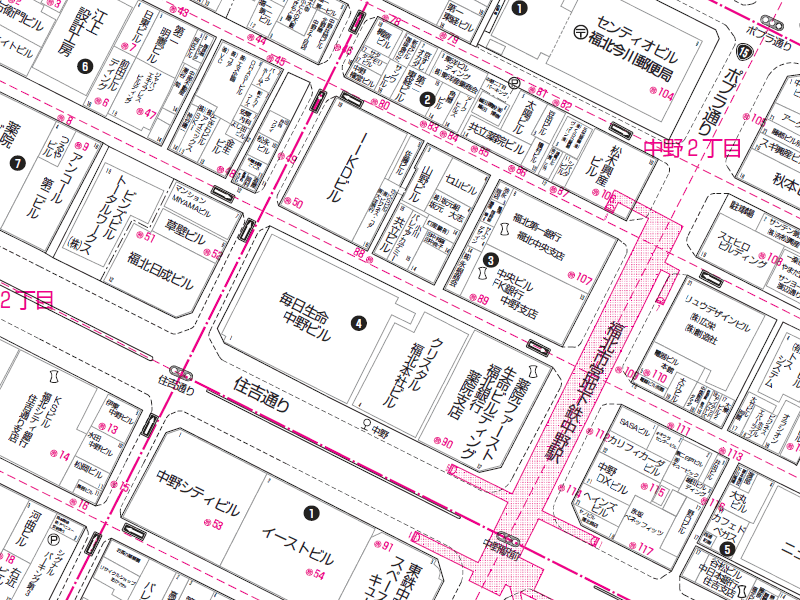

一般的なグーグルマップやカーナビとは異なり、配達アプリとリンクされているゼンリン地図を使って行う。

こんな感じのズームしていくと、○丁目の○番地の○○宛までがわかる地図である。(住居者の名前が書いていない場合もある)

これにAIが割り振った番号順に配達ピンが立っていて、それをめがけて運転していく。

初めて使ったが、信号機の名前やカーポート、車庫など目印があってグーグルマップよりも数倍も使いやすい。

地図の使用方法は大きく2パターンあって、それぞれの使いやすい方法を選択する。

- 単純に配達ピンをめがけていく(使いこなすまで難しい)

- ナビゲーションをしてもらってそれに従う(比較的簡単だが正確性はない)

私は前者で教えて頂いた。

理由は、直近の目的地以外が見渡せること、地図の詳細がハッキリ出る。そのほかはナビゲーションに頼ると田んぼ道など、明らかに通りづらい道路をナビされてしまうからだ。

使いこなすまでがとても難しそうだが、そういう理由から前者を使いこなせるようにする選択をした。

ナビをみながら運転してみての感想

実際にナビをみながら運転したのだが、なかなか難しい。

現時点でどっちの方向を向いているのかわからずに、目的地と逆向きに走行…、曲がるべき所を通り越してしまったり…、目的地に到着したと思ったら通り過ぎてしまったり。

研修期間を設けて頂いたことで助かった。

これが初日いきなり荷物を渡されて、「がんばってねぇ!」ってなったら時間内に配り切れないし、誤配、事故など起こしかねない。実際そういう所も業務委託先もあるらしい。

目的地到着→配完してから、次の目的地の情報を確認するわけで、この時に目的地と記載住所が一致しているか確認しなければならない。その後、すぐに目的地までの道のりを瞬時に判断して出発する。

これが、この仕事の難しいところである。私も含めて初心者にはなかなかできないらしい。

そんなこんなで、件数をこなしていく内に少しづつ移動がスムーズになっていくのが実感できた。

この日は、午前便と午後便合わせて60個ほどの荷物を配った。

難易度が高い配達先

配達先は一般宅だけではなく、企業・病院・学校などあらゆる所へ行う。

車で移動するような構内で複数あったりするわけで、これがとても複雑でややこしい。

たとえば、病院であれば何とか病棟の○○科の○○宛など。ざっくりとした宛先の入院患者に配達する場合もある。

とにかく時間がかかる。降車してからの移動距離や配達先を探す時間や事務員に確認したりなど、とにかくややこしい。

先輩の機転で研修期間に荷物がある分は丁寧に教えて頂いた。

一応メモは取ったが、再訪の場合スムーズにいけるか不安である。これに時間をかけると非常にロスする事となるわけで、教えてもらえるならシッカリ聞いて記録して、詳しい方と仲良くなって、いざという時に確認できた方が良いと思った。

そんな感じで、覚えることが沢山の配達員研修2日目でした…。

さいごに

最後まで読んで頂いてありがとうございます。ご意見やコメント、アドバイスなどいただければ継続するモチベーションになるのでどんどんお待ちしております。